1. 摘要

2025年9月19日,小米汽车科技有限公司宣布因L2高速领航辅助驾驶功能存在潜在安全隐患,召回自2024年2月6日至2025年8月30日期间生产的116,887辆SU7标准版电动汽车[1,14]。此次召回通过汽车远程升级(OTA)技术免费升级软件以消除隐患[13]。这是继2025年1月因智能泊车问题召回约3.1万辆SU7后的第二次大规模召回[27,3],对上市不久的小米汽车构成了严峻的舆论考验。

本报告基于对微博、抖音、知乎等主流社交媒体平台的数据分析发现,此次事件舆情呈现以下核心特征:舆情热度瞬时引爆,各平台声量与互动量均在9月19日当天达到顶峰,其中抖音互动量尤为突出,显示出短视频平台在情绪化议题上的强大传播力[28,31];公众情绪以负面为主,整体净情感度(NSR)趋于极度负面(-90%以上),网民普遍对产品质量、智能驾驶安全性表达了强烈担忧[30,32];网民观点两极分化且争议焦点明确,核心争议围绕“OTA升级是否等同于真正召回”以及“召回是否与此前发生的致命交通事故有关”展开。部分用户认可小米遵守法规、主动召回的负责任态度,但更多声音则认为这是“丧事喜办”,质疑其试图淡化产品缺陷的严重性。

研究结论指出,此次召回事件不仅是对小米汽车危机公关能力的直接考验,更深层次地反映了智能汽车行业普遍面临的技术成熟度挑战、消费者认知偏差以及日益严格的法规监管环境。本报告建议,小米汽车及行业其他参与者应加强透明化沟通,强化用户安全教育,并持续投入技术研发与验证,以重建和维护消费者信任。

2. 引言与研究背景

近年来,中国新能源汽车产业实现了跨越式发展,从上世纪80年代的“以市场换技术”战略,逐步成长为全球最大的汽车出口国[23],并涌现出一批具有全球竞争力的新势力品牌。在这一浪潮中,以小米为代表的科技巨头跨界入局,凭借其强大的品牌影响力和互联网运营经验,为市场注入了新的活力,同时也带来了新的挑战。

智能化,特别是智能驾驶辅助系统,已成为新能源汽车竞争的核心赛道。然而,技术在快速迭代的同时,其安全性、可靠性以及相关的法规体系仍在不断完善中。L2级别辅助驾驶在“极端特殊场景”下的局限性、消费者对“辅助驾驶”与“自动驾驶”的认知混淆、以及“互联网思维”造车模式下的快速迭代与传统制造业对稳定性的严苛要求之间的矛盾,共同构成了复杂的行业背景。

在此背景下,小米汽车SU7在上市不足两年内接连发生两次大规模召回,尤其是本次涉及核心智能驾驶功能的召回,使其成为审视新势力造车质量与安全问题的典型样本。本报告旨在通过对此次召回事件的社媒舆情进行全面、深入的分析,探究网民对该事件的观点、态度及情感倾向,并进一步剖析其对小米汽车品牌形象乃至整个新能源汽车行业发展所产生的影响。

3. 小米汽车SU7召回事件概览

3.1. 召回事件核心事实

根据国家市场监督管理总局于2025年9月19日发布的公告,小米汽车科技有限公司决定自即日起,召回2024年2月6日至2025年8月30日期间生产的部分SU7标准版电动汽车,共计116,887辆[14,16]。

- 召回原因:本次召回范围内的部分车辆在L2高速领航辅助驾驶功能开启的某些情况下,对极端特殊场景的识别、预警或处置可能不足,若驾驶员不及时干预可能会增加碰撞风险,存在安全隐患[12,17]。

- 涉及车型:此次召回仅针对SU7标准版,具体涉及召回编号S2025M0149I(含XMA7000MBEVR2和XMA7000MBEVR5车型,共计98,462辆)和S2025M0150I(涉及BJ7000MBEVR2车型,共计18,425辆)[21]。

- 历史召回:这是小米汽车自上市以来的第二次大规模召回。第一次召回发生在2025年1月24日,因智能泊车辅助功能存在软件策略问题,召回了30,931台SU7标准版[27,22]。

3.2. 小米汽车的应对措施与官方声明

针对本次召回,小米汽车采取了通过汽车远程升级(OTA)技术为召回车辆免费升级软件的解决方案[15]。车主无需将车辆送至服务中心,只需将车机系统升级至Xiaomi HyperOS 1.10.0版本,即可完成本次召回升级,消除安全隐患[19,20]。

在官方沟通层面,小米汽车通过官方微博等渠道发布声明,强调“本次OTA软件升级召回,意在进一步提升辅助驾驶功能的可靠性”[18],并表示“小米汽车永远把用户安全作为第一原则,虽然本次升级不需要物理更换任何零件,但我们仍按照召回的程序进行管理和备案”[4]。同时,创始人雷军也在个人微博宣布“小米汽车OTA秋季大版本升级”启动,并详细介绍座舱新功能,此举被外界广泛解读为对召回事件的回应[25]。

3.3. 相关法规背景与行业惯例

小米汽车此次召回严格遵循了《缺陷汽车产品召回管理条例》及其实施办法。随着智能网联汽车的发展,OTA升级已成为修复软件缺陷、消除安全隐患的重要手段。监管部门也与时俱进,明确要求涉及安全的OTA升级必须按照召回流程向主管部门备案并向社会公示[8,9]。数据显示,2024年,中国汽车企业实施的OTA召回涉及车辆已达406.76万辆,同比增长246.80%[24]。其中,因辅助驾驶系统问题召回的车辆占全年召回总量的23%[24]。这表明,通过OTA进行安全召回已成为行业常态,尤其是在智能驾驶功能快速迭代的当下。

4. 社交媒体舆情热度分析

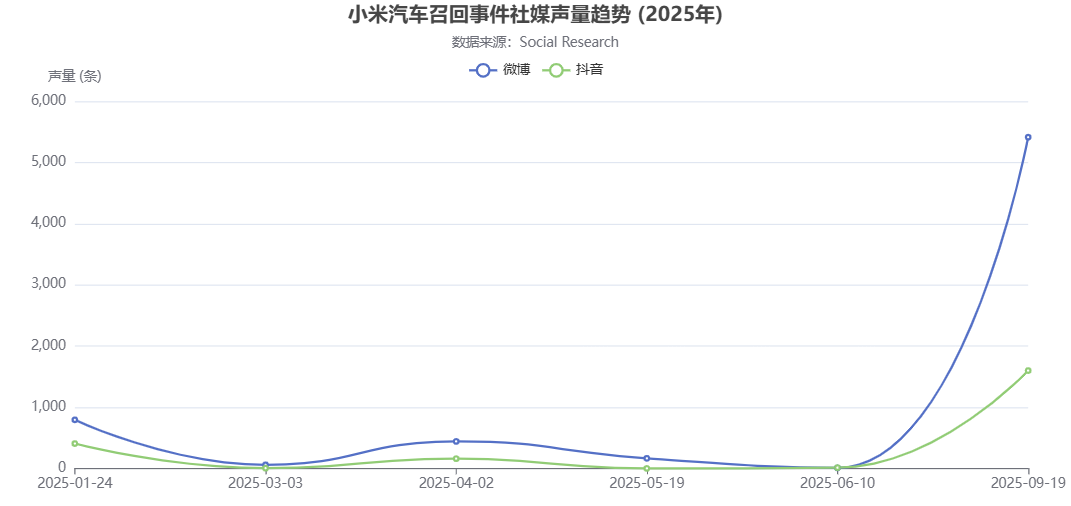

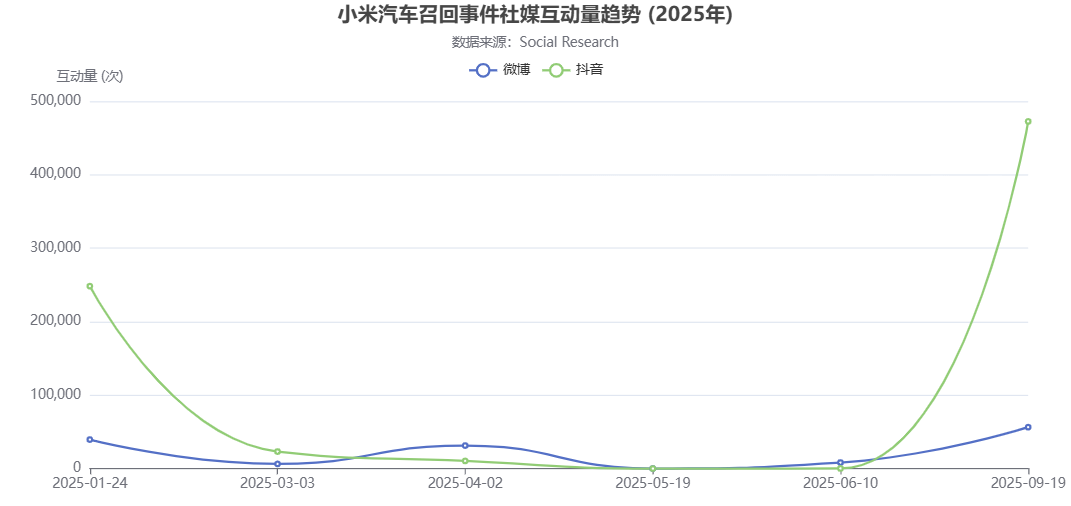

小米汽车SU7的两次大规模召回事件均在社交媒体上引发了剧烈的舆论波动。本章节通过对声量、互动量及平台差异的量化分析,揭示事件的传播广度和用户参与深度。

4.1. 整体声量与互动量趋势

在近九个月的监测期内(2025年1月1日至9月19日),相关舆情呈现出三个显著的高峰,分别对应1月24日的首次召回、4月2日左右的严重交通事故及“假公开信”风波,以及9月19日的第二次大规模召回。

4.2. 舆情高峰期深度解析

- 首次召回 (2025年1月24日): 因智能泊车软件问题召回约3.1万辆SU7,事件迅速发酵。抖音平台互动量高达24.8万次,远超微博的3.9万次,显示出短视频平台在传播此类事件上的巨大能量[31,29]。

- 严重事故与公关风波 (2025年4月初): 4月1日,一辆SU7发生高速碰撞爆燃事故,引发公众对车辆安全的极大关注[34]。次日,网络流传一份伪造的“雷军公开信”声称将无条件召回,虽被官方迅速辟谣,但相关话题已将舆情推向高峰,微博当日互动量超3.1万次[2,29]。

- 第二次大规模召回 (2025年9月19日): 官方宣布因L2辅助驾驶功能隐患召回近11.7万辆SU7,舆情热度达到顶峰。当日微博声量激增至5412条,而抖音互动量更是创下惊人的47.2万次[28,31]。此次召回规模之大、涉及功能之核心,是舆情全面爆发的主要原因。

4.3. 平台间舆情差异分析

数据显示,微博在信息发布的广度上占优(总声量8649条),是新闻和观点传播的主要阵地。然而,抖音在用户参与和情绪共鸣上表现更强(总互动量超128万次),是舆论情绪发酵的核心场所[33]。PGC(专业媒体/机构)内容虽然只占总声量的29.15%,却贡献了64.84%的互动量,凸显了权威信源在引导舆论焦点上的关键作用[33]。知乎等论坛平台声量和互动量虽小,但讨论更为深入,聚焦于技术细节、法规解读和行业影响。

5. 网民观点与情感倾向深度剖析

小米汽车召回事件引发的不仅是热度,更是复杂多元的公众情绪和观点交锋。通过对海量评论内容的深度分析,我们发现舆论场并非铁板一块,而是呈现出清晰的结构与争议焦点。

5.1. 整体情感倾向分析:负面情绪主导

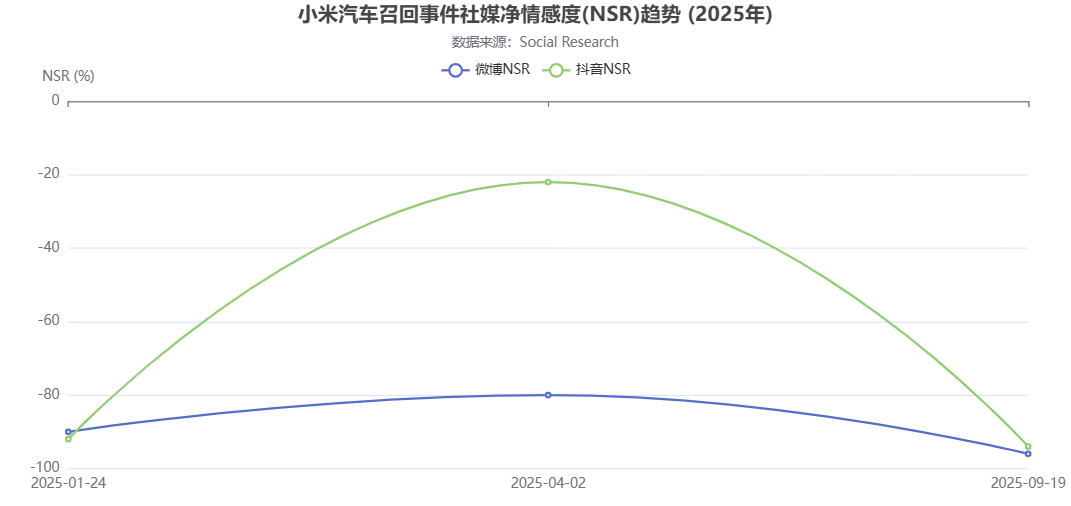

在整个监测周期内,关于小米汽车召回事件的社媒净情感度(NSR)始终处于极低的负值区间,显示出公众情绪的压倒性负面。

在三次舆情高峰期,负面情绪尤为突出。1月24日首次召回,微博和抖音的NSR分别低至-90%和-92%。4月2日事故舆论发酵期,微博NSR为-80%。9月19日第二次召回,微博和抖音的NSR再次探底,分别为-96%和-94%[30,32]。这表明,无论是产品缺陷还是安全事故,都直接触发了公众最深层的安全焦虑,导致负面情绪的集中爆发。

5.2. 核心观点主题聚类与归因

通过对网民评论的内容进行聚类分析,我们识别出四大核心争议焦点:

- 产品质量与安全隐患的直接担忧:这是最普遍的负面观点。网民将召回直接等同于产品存在严重缺陷,特别是第二次召回涉及核心的智能驾驶功能,加剧了这种担忧。

抖音用户“胡大贰”评论道:“有些车和车主再召不回来了,只能召魂了”[5],这条高赞评论直接将召回与致命后果联系起来,反映了公众对生命安全的极度关切。

- 对“OTA召回”定义的争议:小米将软件升级定义为“召回”的做法引发了激烈的讨论。

- 对小米品牌及公关策略的评价:作为跨界新势力,小米的品牌光环和公关策略成为舆论审视的焦点。

一位抖音用户讽刺道:“米粉总结一下:①不召回,质量嘎嘎好[赞] ②召回,是负责任的车企,胜过99%的友商”[26]。这种评论反映了部分公众对小米“粉丝文化”和“丧事喜办”式公关的反感。

- 行业对比与竞争格局的映射:许多评论将小米与其他品牌(尤其是特斯拉、华为)进行对比,讨论不同车企在面对召回时的态度和处理方式,反映出激烈的市场竞争已延伸至舆论场。

5.3. 典型观点案例分析

网民的观点复杂且多元,以下表格梳理了不同立场下的典型言论及其背后的逻辑:

| 观点立场 | 典型评论 | 分析与解读 |

| 严厉批评与安全质疑 | “那三个大学生惨啊...”[7] “乳臭未干就造车,这个会伤害太多的人[比心][比心]”[6] |

这类观点直接将召回与现实中的悲剧事故关联,认为小米作为造车新势力,其产品在安全性上存在根本性问题,对生命安全构成威胁。 |

| “丧事喜办”式支持 | “有担当,有责任心的企业家[强壮]...”[7] “召回,是负责任的车企,胜过99%的友商...”[6] |

这是典型的“米粉”或支持者视角,将召回行为本身解读为企业负责任的体现,并将其与可能隐瞒问题的“友商”对比,从而得出正面结论。 |

| 对公关话术的反讽 | “雷总经过这件事憔悴了23%[流泪]”[6] “其他车企:升级系统=升级系统。小米:召回=升级系统。营销还得是军儿~!”[6] |

这类观点通过戏谑和反讽,表达了对小米公关策略的不满,认为其试图通过营销话术转移焦点,而非真诚面对产品缺陷。 |

| 理性法规解读 | “有些人连召回OTA和普通OTA备案都分不清就在瞎扯淡…只有用于修复缺陷的OTA才需要走召回流程…”[8] | 这类观点更为理性,试图从法规和技术层面厘清争议,解释“OTA召回”的合规性和必要性,试图将讨论拉回事实层面。 |

6. 结论与建议

6.1. 研究结论

综合分析,小米汽车SU7召回事件是一次典型的、由产品安全缺陷引发的严重舆情危机。其核心结论如下:

- 信任基础薄弱是危机放大的根本原因:作为造车新势力,小米汽车尚未建立起坚实的市场信任。连续两次大规模召回,叠加严重安全事故的背景,严重冲击了其初期的品牌信誉。公众的负面情绪不仅源于技术缺陷本身,更源于对一个新品牌在品控、安全和责任担当上的深层疑虑。

- “OTA召回”的沟通失效:尽管小米试图将遵守法规的OTA召回塑造为负责任的行为,但由于未能有效管理公众对“召回”一词的传统认知,也未能充分解释其与此前事故的关系,导致沟通策略在很大程度上失效,甚至引发了“丧事喜办”的负面评价,加剧了舆论对立。

- 智能驾驶安全成为行业共同的“阿喀琉斯之踵”:此次召回暴露了当前L2级辅助驾驶技术在应对“极端特殊场景”时的普遍短板。这不仅是小米一家的问题,更是整个行业在技术快速发展过程中需要共同面对和解决的挑战。

6.2. 策略建议

基于以上结论,为小米汽车及其他新能源车企提出以下策略建议:

- 回归安全本质,强化全周期质量管理:企业应将资源更多地投入到研发、测试和验证环节,尤其是在智能驾驶等核心安全功能上,建立更严苛的内部标准。必须从根本上提升产品的稳定性和可靠性,避免将不成熟的技术过早推向市场。

- 建立透明、真诚的沟通机制:在危机发生时,应避免使用可能引发歧义的营销话术。应主动、清晰地向公众解释问题的技术根源、潜在风险、解决方案的有效性,并坦诚回应与历史事故的关联。透明化是重建信任的唯一途径。

- 加强消费者安全教育与预期管理:车企有责任向消费者清晰地传达辅助驾驶的功能边界和使用责任。通过用户手册、车载提示、驾驶培训等多种方式,强化“辅助驾驶不是自动驾驶”的理念,引导用户正确、安全地使用新技术,从源头减少因误用引发的风险。

- 从“流量思维”转向“品牌思维”:对于汽车这类关乎生命安全的产品,单纯的互联网“流量思维”和“粉丝经济”模式存在巨大风险。企业必须转向更为稳健的“品牌思维”,将安全、可靠、信任作为品牌建设的核心基石,通过长期、持续的努力赢得市场和消费者的最终认可。